La survie de votre plomberie au Québec ne dépend pas d’astuces hivernales isolées, mais d’une conception résiliente qui anticipe les chocs thermiques de chaque saison.

- Le dégel printanier et le mouvement des sols représentent une menace aussi significative pour les canalisations souterraines que le gel hivernal.

- Le choix des matériaux (PEX vs cuivre) et la protection des « zones limites » (vides sanitaires, solariums) sont des décisions stratégiques fondamentales.

Recommandation : Pensez votre plomberie comme un système intégré et auditez-la avant chaque transition saisonnière, et non plus seulement à l’approche de l’hiver.

Pour tout propriétaire québécois, le cycle des saisons est une réalité immuable. On prépare la voiture pour l’hiver, on protège les rosiers du gel, on nettoie les gouttières à l’automne. Pourtant, un système vital de nos demeures est souvent traité avec une vision à court terme, réduite à quelques gestes automatiques : la plomberie. Chaque automne, le même conseil revient : « n’oubliez pas de fermer le robinet extérieur ». Ce réflexe, bien que nécessaire, n’est que la partie visible d’un enjeu bien plus complexe.

Cette approche défensive, centrée uniquement sur la menace du gel, ignore une vérité fondamentale : une plomberie au Québec subit des contraintes majeures tout au long de l’année. Les véritables points faibles de votre système ne se révèlent pas seulement sous l’assaut du froid polaire, mais aussi lors du dégel brutal du printemps, de l’humidité condensée de l’été et des transitions imprévisibles de l’automne. La plomberie n’est pas une installation statique à protéger, mais un système vivant qui doit être conçu pour une résilience systémique face à des chocs thermiques constants.

Et si la clé n’était pas de multiplier les « trucs » anti-gel, mais d’adopter la posture d’un ingénieur nordique ? C’est-à-dire de penser en termes de cycles, de matériaux, de points de rupture mécanique et de zones de transition critiques. Cet article propose une rupture avec la pensée saisonnière traditionnelle. Nous allons analyser votre plomberie non pas comme une victime potentielle de l’hiver, mais comme un système technique quatre saisons, en identifiant les menaces cachées de chaque période et en définissant les stratégies d’adaptation pour transformer votre installation en une véritable forteresse climatique, résiliente et prévisible.

Cet article explore en détail les points de vulnérabilité de votre plomberie à chaque saison et vous fournit les plans d’action techniques pour y faire face. Le sommaire ci-dessous vous guidera à travers cette approche cyclique pour une protection optimale.

Sommaire : Concevoir une plomberie adaptée au cycle climatique québécois

- Le printemps, l’ennemi caché de votre plomberie souterraine

- Le rituel du printemps et de l’automne : la checklist pour ouvrir et fermer votre plomberie extérieure sans dégâts

- Les zones « hors gel » qui ne le sont pas toujours : protéger la plomberie dans les espaces limites de votre maison

- La personne qui, par oubli, ne débranche pas son tuyau d’arrosage à l’automne

- Cuivre contre PEX : le match de la résistance au gel pour une plomberie à l’épreuve de l’hiver

- La checklist antigel : les 7 points de votre plomberie à inspecter avant Halloween

- Le problème caché de vos tuyaux d’eau froide en été : la condensation

- Votre plan de bataille contre le gel : comment transformer votre plomberie en forteresse hivernale

Le printemps, l’ennemi caché de votre plomberie souterraine

Alors que l’attention se focalise sur le gel hivernal, le dégel printanier constitue un choc mécanique tout aussi violent pour votre infrastructure de plomberie, particulièrement pour les canalisations souterraines. Le sol, après des mois de contraction et d’expansion, se gorge d’eau de fonte. Ce phénomène crée des mouvements de terrain, même subtils, qui exercent une pression considérable sur les tuyaux d’alimentation en eau et d’évacuation. Un tuyau fragilisé par le gel, même sans avoir rompu, peut céder sous cette nouvelle contrainte.

Le danger est d’autant plus insidieux qu’il est invisible. Une fissure lente sur une conduite d’entrée d’eau peut saturer le sol près de vos fondations pendant des semaines avant que les signes (une baisse de pression, une zone anormalement verte sur le gazon) ne deviennent évidents. Pour les drains français et les égouts, le risque est celui du contre-pente : un léger affaissement du sol peut altérer l’inclinaison de la canalisation, créant des zones de stagnation propices aux obstructions futures. La profondeur à laquelle le sol peut geler est un facteur critique ; avec un sol gelé jusqu’à 3 mètres de profondeur dans certains hivers québécois, même les tuyaux réglementairement enterrés sont soumis à des forces immenses.

L’inspection post-hivernale ne doit donc pas se limiter à ce qui est visible. Elle doit adopter une approche systémique pour détecter les signaux faibles d’un problème souterrain en gestation. Il s’agit de devenir un détective de sa propre propriété, en observant les changements de pression, l’humidité des fondations et l’état du terrain. C’est à ce moment que la prévention prend tout son sens, en identifiant un problème potentiel avant qu’il ne se transforme en un dégât d’eau majeur et coûteux.

Le rituel du printemps et de l’automne : la checklist pour ouvrir et fermer votre plomberie extérieure sans dégâts

Les transitions saisonnières du printemps et de l’automne sont des moments critiques qui définissent la résilience de votre plomberie extérieure pour les mois à venir. Ces rituels d’ouverture et de fermeture ne doivent pas être vus comme de simples tâches, mais comme des procédures techniques précises. L’erreur la plus commune et la plus dévastatrice est liée à la gestion du robinet extérieur. Un robinet standard mal purgé garantit une rupture par le gel.

La solution d’ingénierie à ce problème est le robinet antigel (dit « frost-free »). Contrairement à un modèle standard où le siège de la valve est exposé au froid, son mécanisme de fermeture est déporté à l’intérieur du mur, dans la partie chauffée de la maison. En fermant le robinet, le corps de la valve exposé à l’extérieur se vide automatiquement par gravité, éliminant ainsi toute eau stagnante susceptible de geler, de se dilater et de faire éclater le corps du robinet ou le tuyau dans le mur.

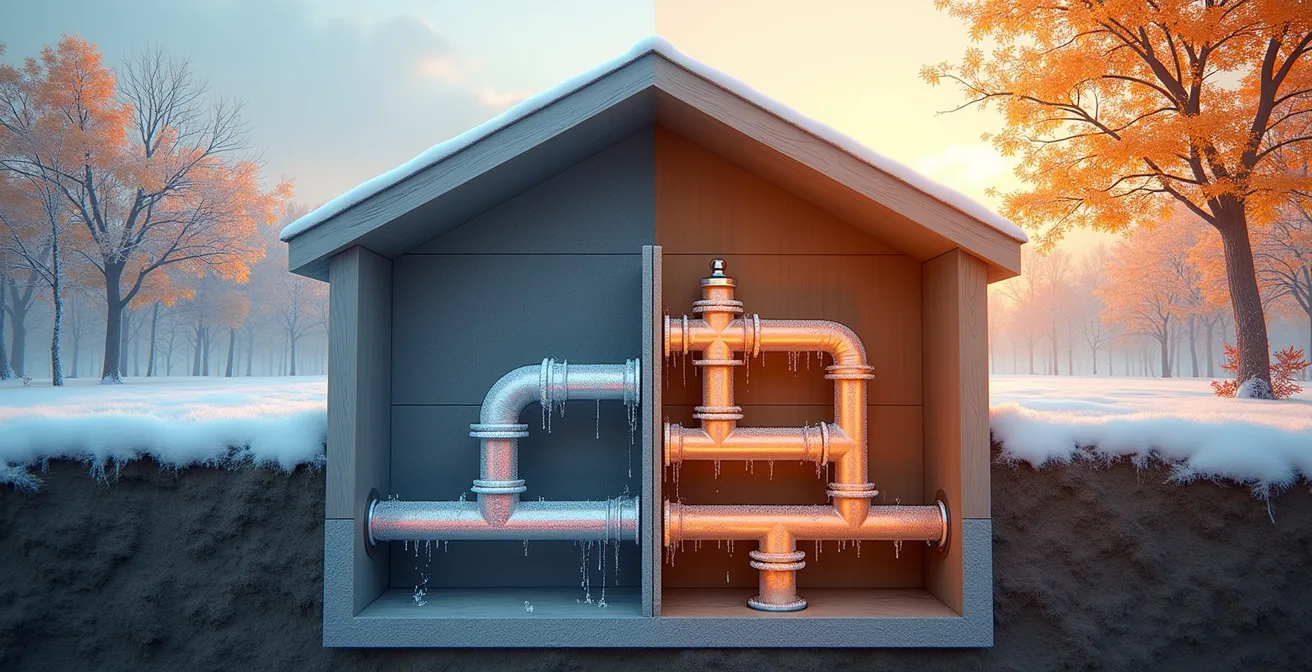

Ce schéma illustre la différence fondamentale de conception entre un robinet standard vulnérable et un robinet antigel résilient.

L’installation d’un tel dispositif est une amélioration structurelle majeure. Cependant, même avec un robinet antigel, une discipline stricte reste nécessaire. L’erreur fatale est de laisser un tuyau d’arrosage, un pistolet ou un raccord rapide branché sur le robinet à l’approche du gel. Ce simple accessoire peut emprisonner l’eau dans le corps du robinet, annulant complètement son effet protecteur et menant à une rupture certaine. La procédure de fermeture automnale doit donc impérativement inclure le débranchement de tout équipement.

Les zones « hors gel » qui ne le sont pas toujours : protéger la plomberie dans les espaces limites de votre maison

La pensée binaire « intérieur chauffé / extérieur gelé » est l’une des failles majeures dans la conception d’une plomberie résiliente. La réalité d’une maison québécoise est faite de multiples zones limites ou « zones grises » : vides sanitaires, garages peu ou pas chauffés, solariums trois saisons, ou même des murs extérieurs mal isolés où passe une canalisation. Ces espaces, bien que techniquement « à l’intérieur », n’offrent aucune garantie de rester au-dessus du point de congélation lors de vagues de froid intense ou prolongé.

L’inertie thermique de ces zones est trompeuse. Un garage peut rester au-dessus de zéro pendant des jours, puis chuter brutalement en dessous du point de congélation lors d’une nuit polaire. C’est dans ces espaces que les tuyaux, souvent moins isolés car perçus comme étant « protégés », sont les plus vulnérables. Identifier ces zones à risque est la première étape. Cela implique une cartographie thermique de sa propre maison : où se trouvent les tuyaux qui traversent des murs non isolés ? Quelle est la température réelle de mon vide sanitaire par -25°C ?

Pour ces zones critiques où l’isolation passive (laine minérale, manchons de mousse) peut s’avérer insuffisante, une protection active devient une solution d’ingénierie pertinente. Les câbles chauffants autorégulants, par exemple, offrent une sécurité ciblée et intelligente.

Étude de cas : Protection active d’une conduite en zone grise

Caroline, une propriétaire de la Rive-Sud, a subi à deux reprises le gel d’une conduite d’eau alimentant sa salle de lavage, située au-dessus d’un vide sanitaire peu isolé. Après la seconde réparation, son plombier a recommandé une solution active. Un câble chauffant autorégulant de 5 mètres a été installé le long de la section de tuyau la plus exposée. Doté d’un thermostat intégré, le système ne s’active que lorsque la température de la conduite approche les 5°C. Cet investissement a mis fin aux problèmes récurrents, assurant une protection fiable même lors des pires vagues de froid, pour une consommation électrique minimale.

Cette approche chirurgicale, qui consiste à fortifier spécifiquement les points faibles identifiés, est beaucoup plus efficace et rentable que de sur-isoler passivement l’ensemble du système. Elle transforme une faiblesse structurelle en un point de résilience contrôlé.

La personne qui, par oubli, ne débranche pas son tuyau d’arrosage à l’automne

L’oubli. Une simple distraction à l’automne peut être à l’origine du scénario de dégât d’eau le plus fréquent et le plus évitable lié au gel. Laisser un tuyau d’arrosage branché sur un robinet extérieur, même un modèle antigel, crée un piège hydraulique parfait. L’eau emprisonnée gèle, se dilate, et la pression exercée n’a d’autre choix que de faire éclater le maillon le plus faible : le corps du robinet ou, pire, la tuyauterie à l’intérieur du mur.

Le coût de cette négligence dépasse largement le prix d’un simple robinet. Les conséquences financières peuvent être considérables. Le dégât d’eau se produit souvent à l’intérieur de la cloison, s’écoulant silencieusement pendant des heures ou des jours avant d’être détecté. Les dommages touchent alors l’isolation, les montants de bois, les cloisons sèches, les revêtements de sol, et peuvent engendrer des problèmes de moisissure à long terme. Les données locales illustrent bien l’ampleur du problème : pour la seule ville de Trois-Rivières, les réclamations liées aux dégâts d’eau ont représenté près de 457 902 dollars en 2024, avec de nombreux cas attribuables au cycle de gel et dégel.

Au-delà des coûts directs de réparation, il faut considérer l’impact sur votre assurance habitation. Une négligence avérée peut avoir de lourdes conséquences sur votre indemnisation.

Étude de cas : Négligence hivernale et exclusions d’assurance

Selon les pratiques courantes des assureurs québécois, si un dégât d’eau est causé par le gel d’une tuyauterie et qu’il est prouvé que les mesures préventives de base (comme la fermeture de l’alimentation et la purge des robinets extérieurs) n’ont pas été prises, l’indemnisation peut être compromise. Comme le détaille l’analyse des polices d’assurance, les assureurs peuvent réduire le montant versé ou même refuser de couvrir les frais de remplacement de l’installation elle-même (tuyaux, robinets), ne prenant en charge que les dommages collatéraux. Un expert est systématiquement mandaté pour les sinistres dépassant un seuil critique, souvent autour de 1600 dollars, et son rapport est déterminant.

Cet enjeu transforme un simple oubli en un risque financier et administratif majeur. La discipline automnale n’est pas une simple corvée, c’est un acte de gestion de patrimoine.

Cuivre contre PEX : le match de la résistance au gel pour une plomberie à l’épreuve de l’hiver

Le choix du matériau de votre tuyauterie n’est pas anodin ; c’est une décision stratégique qui influence directement la résilience de votre système face au gel. Le débat se concentre principalement sur deux matériaux : le cuivre, standard de l’industrie depuis des décennies, et le PEX (polyéthylène réticulé), un plastique flexible de plus en plus populaire.

Le cuivre est reconnu pour sa durabilité et ses propriétés antimicrobiennes. Cependant, sa rigidité est son talon d’Achille face au gel. Lorsque l’eau se transforme en glace, son volume augmente d’environ 9%. Dans un tuyau de cuivre rigide, cette expansion génère une pression immense qui conduit rapidement à la déformation (fendillement) ou à la rupture franche. Le PEX, à l’inverse, possède une flexibilité inhérente. Sa structure moléculaire lui permet de se dilater pour accommoder l’expansion de la glace, puis de reprendre sa forme initiale après le dégel. Cette élasticité lui confère une tolérance supérieure au gel, capable de survivre à plusieurs cycles de congélation sans rupture, là où le cuivre aurait cédé dès la première fois.

Cette distinction ne signifie pas que le PEX est « à l’épreuve du gel ». Un gel sévère et répété peut finir par le fragiliser, et il reste vulnérable aux dommages causés par les UV s’il est exposé au soleil. Cependant, sa capacité à « pardonner » un épisode de gel en fait un choix d’ingénierie supérieur pour les zones à haut risque. Le tableau suivant synthétise les caractéristiques clés de chaque matériau dans un contexte de climat froid.

| Critère | Cuivre | PEX (Type A) |

|---|---|---|

| Tolérance au gel (Élasticité) | Faible (rigide) | Excellente (flexible) |

| Point de rupture à l’expansion | Bas | Élevé |

| Résistance aux cycles gel/dégel | Très faible (rupture souvent au 1er cycle) | Élevée (peut supporter plusieurs cycles) |

| Coût du matériau | Élevé | Modéré |

| Facilité d’installation | Professionnelle (soudure) | Accessible (sertissage) |

Une stratégie de résilience efficace peut consister en une approche hybride : conserver le cuivre dans les zones entièrement protégées de la maison et utiliser stratégiquement le PEX pour les passages dans les zones limites, les vides sanitaires ou pour remplacer les sections ayant déjà subi des dommages dus au gel. C’est un investissement dans la tranquillité d’esprit.

La checklist antigel : les 7 points de votre plomberie à inspecter avant Halloween

La période précédant l’arrivée du froid durable, typiquement autour de l’Halloween, est la fenêtre d’opportunité idéale pour réaliser un audit préventif complet de votre système de plomberie. Agir à ce moment permet de corriger les failles avant qu’elles ne deviennent des urgences coûteuses en plein cœur de l’hiver. Cette inspection ne se limite pas aux gestes évidents ; elle doit être systématique et couvrir tous les points névralgiques de votre installation. Un audit bien mené est la pierre angulaire d’une plomberie transformée en forteresse hivernale.

Cette inspection doit couvrir à la fois l’extérieur et l’intérieur, en se concentrant sur l’isolation, l’étanchéité et la fonctionnalité des composants clés. Il s’agit de traquer les points d’entrée d’air froid, de vérifier l’intégrité des vannes et de s’assurer que les zones critiques sont correctement protégées. Chaque point vérifié est une assurance contre un futur sinistre. Pour structurer cette démarche, une checklist est l’outil le plus efficace. Elle permet de ne rien oublier et de transformer l’inspection en un processus rigoureux et reproductible chaque année.

L’objectif n’est pas seulement de « préparer pour l’hiver », mais de valider la résilience systémique de votre installation avant l’épreuve du grand froid. Cet audit est votre meilleur investissement en temps pour garantir votre tranquillité d’esprit de novembre à mars.

Votre plan d’action pré-hivernal : 7 points à vérifier

- Vanne d’arrêt principale : Localisez-la et testez sa manœuvrabilité. Assurez-vous qu’elle ferme complètement sans forcer. Une vanne grippée est inutile en cas d’urgence.

- Robinets extérieurs : Fermez leur alimentation intérieure dédiée, ouvrez les robinets extérieurs pour les purger, et débranchez TOUS les tuyaux et raccords. Installez des housses isolantes pour une protection supplémentaire.

- Passages de murs : Inspectez tous les endroits où des tuyaux traversent les murs de fondation. Colmatez le moindre interstice avec de la mousse expansive ou du calfeutrant pour bloquer les infiltrations d’air glacial.

- Isolation des tuyaux exposés : Vérifiez l’état des manchons isolants sur les tuyaux dans les vides sanitaires, garages et sous-sols non finis. Remplacez tout isolant compressé ou endommagé.

- Portes d’armoires : Durant les vagues de froid intense annoncées, prenez l’habitude d’ouvrir les portes des armoires de cuisine et de salle de bain où la plomberie longe un mur extérieur pour permettre à l’air chaud de circuler.

- Chauffage d’appoint : Assurez-vous que les zones limites (solariums, ateliers) disposent d’une source de chaleur minimale, même réglée à 5-7°C, pour éviter de chuter sous le point de congélation.

- Plan d’urgence : Ayez à portée de main les coordonnées d’un plombier de confiance et sachez où se trouve votre vanne d’arrêt principale les yeux fermés. La rapidité d’intervention est cruciale.

Le problème caché de vos tuyaux d’eau froide en été : la condensation

Alors que l’hiver monopolise l’attention, l’été québécois, avec son humidité élevée, présente un risque insidieux et souvent sous-estimé pour la plomberie : la condensation. Ce phénomène se produit lorsque l’air chaud et humide de la maison entre en contact avec la surface froide d’un tuyau d’eau non isolé, typiquement l’arrivée d’eau principale ou les conduites d’eau froide. La vapeur d’eau contenue dans l’air se condense alors en gouttelettes sur le tuyau, créant un écoulement constant.

Bien que cet écoulement puisse paraître anodin, ses effets cumulés sont destructeurs. Un suintement continu peut saturer les matériaux environnants comme les solives en bois, l’isolation ou les cloisons sèches, créant un environnement idéal pour le développement de moisissures et la pourriture structurelle. Il peut également causer des dommages esthétiques (taches, cloques de peinture) et, dans les cas extrêmes, s’accumuler au point de simuler une fuite active. Ce « dégât d’eau silencieux » est particulièrement problématique dans les sous-sols, les vides sanitaires et les placards techniques où la circulation d’air est limitée.

La gestion de la condensation est une question d’isolation et de contrôle de l’humidité. L’objectif est d’empêcher le contact entre l’air ambiant humide et la surface froide du tuyau. Différentes solutions d’isolation existent, avec des niveaux d’efficacité et de complexité variables. Le choix dépend de la sévérité du problème et de l’accessibilité de la tuyauterie.

Le tableau ci-dessous présente un aperçu des solutions techniques pour combattre efficacement la condensation sur la tuyauterie d’eau froide.

| Solution | Efficacité contre la condensation | Coût estimé | Complexité d’installation |

|---|---|---|---|

| Manchon en mousse de polyéthylène | Bonne | $ | Très facile |

| Laine de verre | Moyenne (nécessite pare-vapeur) | $$ | Moyenne |

| Isolant à cellules fermées + pare-vapeur | Excellente | $$$ | Facile |

| Câble chauffant autorégulant | Non applicable (pour le gel) | $$$$ | Professionnelle |

Pour la plupart des situations résidentielles, les manchons en mousse de polyéthylène à cellules fermées représentent le meilleur compromis entre coût, facilité d’installation et efficacité. En traitant la condensation, vous ne protégez pas seulement vos tuyaux, mais l’intégrité structurelle et la salubrité de votre maison durant la saison estivale.

À retenir

- La résilience d’une plomberie québécoise exige une vision quatre saisons, considérant le dégel et la condensation avec autant de sérieux que le gel.

- Les choix matériels (PEX sur cuivre dans les zones à risque) et technologiques (robinets antigel) sont des investissements stratégiques, pas des dépenses.

- Une inspection préventive biannuelle (printemps et automne) est systématiquement plus rentable qu’une intervention d’urgence en plein hiver.

Votre plan de bataille contre le gel : comment transformer votre plomberie en forteresse hivernale

Transformer sa plomberie en une forteresse hivernale n’est pas le fruit d’une action unique, mais l’aboutissement d’une stratégie globale. C’est la synthèse de toutes les mesures abordées : une compréhension des menaces de chaque saison, un choix judicieux des matériaux, une discipline dans les rituels de transition et une fortification des zones faibles. Le plan de bataille final contre le gel est donc moins une liste de nouvelles tâches qu’une intégration cohérente de tous ces principes. Il repose sur une hiérarchie d’actions, allant du gratuit et comportemental aux améliorations structurelles majeures.

À mesure que la fréquence et la gravité des événements météorologiques continuent d’augmenter dans l’Ouest canadien, les coûts financiers assumés par les assureurs et les contribuables augmentent également.

– Rob de Pruis, Bureau d’assurance du Canada – Rapport 2024

Cette observation, bien que concernant l’Ouest, est parfaitement transposable au Québec. Investir dans la résilience de sa plomberie n’est plus une simple précaution, c’est une adaptation nécessaire à une nouvelle réalité climatique. Même avec le meilleur plan, l’imprévu reste possible. Savoir comment réagir face à un tuyau déjà gelé est la dernière ligne de défense. La méthode doit être patiente et sécuritaire. L’application d’une chaleur douce et progressive (séchoir à cheveux, chiffons chauds) est la seule approche valable, en commençant par l’extrémité du tuyau la plus proche du robinet pour permettre à la glace fondue de s’écouler.

Cette image montre la bonne posture à adopter en cas d’urgence : une intervention calme et méthodique pour éviter d’aggraver la situation.

La véritable forteresse n’est donc pas seulement celle qui résiste, mais aussi celle dont le propriétaire sait comment agir en cas de brèche. C’est cette combinaison de prévention systémique et de préparation à l’urgence qui définit une plomberie véritablement à l’épreuve du climat québécois.

Pour mettre en application ces principes d’ingénierie et évaluer les points faibles spécifiques de votre propriété, l’étape suivante consiste à mandater un maître plombier pour réaliser un audit complet de résilience climatique. C’est l’investissement le plus sûr pour garantir votre tranquillité d’esprit pour les années à venir.