La gestion de la plomberie commerciale et multi-logements au Québec relève davantage de l’ingénierie des systèmes et de la gestion du risque que du simple dépannage.

- Les normes spécifiques pour les dispositifs anti-refoulement, les intercepteurs de graisse et l’accessibilité universelle ne sont pas des suggestions, mais des obligations légales avec des conséquences financières directes.

- La performance d’un réseau collectif se mesure à sa capacité à gérer les pics de demande et à assurer la continuité du service sans faille, ce qui impose une conception robuste et redondante.

Recommandation : Adopter une approche proactive d’ingénieur-gestionnaire, axée sur la maintenance préventive et la conformité réglementaire, pour transformer votre plomberie en un actif fiable qui protège la valeur de votre investissement immobilier.

Pour un gestionnaire d’immeuble commercial ou d’un complexe multi-logements, l’appel du lundi matin signalant une panne d’eau généralisée n’est pas un simple désagrément. C’est une défaillance critique du service. Dans un contexte résidentiel, la plomberie est une commodité. Dans votre univers, elle est une infrastructure essentielle, un service public à petite échelle dont la continuité est non négociable. Trop souvent, l’approche reste réactive : on attend la panne pour appeler un expert, considérant la plomberie comme un centre de coût imprévisible.

Cette vision est non seulement dépassée, mais dangereuse. Elle ignore les spécificités techniques, réglementaires et opérationnelles qui distinguent radicalement un réseau desservant des centaines d’usagers d’une installation domestique. Penser que la plomberie d’un restaurant, d’un condo ou d’un plex est une simple version « plus grande » du résidentiel est une erreur fondamentale. Les enjeux vont bien au-delà des fuites, touchant à la santé publique, à la sécurité, à l’accessibilité et à la conformité légale.

Et si la véritable clé n’était pas de réparer plus vite, mais de concevoir et gérer pour ne jamais tomber en panne ? Cet article adopte la perspective d’un ingénieur en mécanique du bâtiment pour décortiquer les composantes critiques de votre réseau. Nous allons abandonner la mentalité du dépannage pour embrasser celle de la gestion de système. De la gestion des pics de demande à la conformité des dispositifs anti-refoulement, en passant par les secrets des chauffe-eau commerciaux et les obligations en copropriété, vous découvrirez comment transformer votre plomberie d’une source de problèmes potentiels en un actif stratégique, fiable et performant.

Cet article est structuré pour vous guider à travers les défis spécifiques et les solutions d’ingénierie propres à la plomberie commerciale et multi-logements au Québec. Explorez les sections ci-dessous pour maîtriser chaque facette de votre réseau.

Sommaire : Gérer la plomberie d’immeuble comme un réseau critique

- La « ruée vers l’eau » du matin : le défi de la plomberie dans un immeuble à logements

- Le gardien de l’eau potable : comprendre le rôle vital du dispositif anti-refoulement

- L’ennemi numéro 1 des égouts de restaurant : l’intercepteur de graisse et ses secrets

- Votre salle de bain commerciale est-elle vraiment accessible à tous ? Les normes de plomberie à respecter

- L’usine à eau chaude : les secrets des chauffe-eau commerciaux

- Pourquoi vous ne pouvez pas utiliser la même plomberie chez vous et dans votre café : les secrets des normes commerciales

- L’entretien des colonnes communes : la dépense qui protège l’investissement de tous les copropriétaires

- La plomberie en condo et en plex : l’art de gérer un système collectif sans perdre la tête (ni son argent)

La « ruée vers l’eau » du matin : le défi de la plomberie dans un immeuble à logements

Chaque matin, entre 7h et 9h, votre immeuble subit un stress test hydraulique. Des dizaines, voire des centaines de douches, de chasses d’eau et de robinets s’activent simultanément. Ce pic de demande, connu sous le nom de facteur de simultanéité, est le défi numéro un d’un système multi-logements. Une plomberie sous-dimensionnée se traduira par des chutes de pression aux étages supérieurs, une usure prématurée des pompes et une insatisfaction chronique des résidents. La gestion de cette « ruée vers l’eau » ne s’improvise pas ; elle exige une ingénierie précise.

La solution ne réside pas dans l’installation de pompes plus grosses, mais dans une approche plus intelligente. Des systèmes de surpression modernes, équipés de variateurs de fréquence (VFD), sont essentiels. Ces dispositifs ajustent en temps réel la vitesse des pompes à la demande exacte, évitant les cycles marche/arrêt brutaux qui endommagent les équipements et provoquent des coups de bélier. C’est une transition d’une logique « tout ou rien » à une modulation fine de la puissance.

Des entreprises québécoises comme Plomberie Fortin ont développé une expertise pointue dans le dimensionnement et l’entretien de ces systèmes de surpression. Leur approche se base sur une analyse des habitudes de consommation réelles pour concevoir une installation qui garantit une pression constante à tous les points d’utilisation, même au plus fort de la demande matinale. Un monitoring en temps réel et un programme de maintenance préventive des réducteurs de pression et des surpresseurs complètent ce dispositif pour assurer une fiabilité à toute épreuve.

Le gardien de l’eau potable : comprendre le rôle vital du dispositif anti-refoulement

Invisible, silencieux, mais absolument crucial, le dispositif anti-refoulement (DAR) est le gardien de la santé publique dans votre bâtiment. Son unique mission est d’empêcher que l’eau non potable de vos systèmes (chauffage, irrigation, extincteurs automatiques) ne contamine le réseau d’eau potable principal en cas de dépression. Une défaillance de ce dispositif peut avoir des conséquences sanitaires graves, engageant directement votre responsabilité en tant que gestionnaire ou propriétaire. C’est un élément de gestion du risque, pas un simple clapet.

La réglementation québécoise est sans équivoque à ce sujet. Il ne s’agit pas d’une recommandation, mais d’une obligation stricte. En effet, selon le Code de construction du Québec, Chapitre III – Plomberie, il est impératif que 100% des dispositifs anti-refoulement (DAR) soient vérifiés annuellement par un technicien certifié. Cette exigence souligne le caractère critique de l’équipement. L’installation initiale doit elle-même être réalisée par un plombier certifié par la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ).

En tant que gestionnaire, votre rôle est de mettre en place un système de suivi rigoureux. Cela inclut la planification de la vérification annuelle obligatoire, la tenue d’un registre détaillé de toutes les inspections et tests, et la conservation des rapports d’inspection pour une durée minimale de cinq ans. Afficher les certificats de conformité et former le personnel de maintenance aux signes de dysfonctionnement (fuites, bruits anormaux) sont des pratiques de gestion proactive qui démontrent votre diligence et protègent les usagers de votre bâtiment.

L’ennemi numéro 1 des égouts de restaurant : l’intercepteur de graisse et ses secrets

Dans une cuisine de restaurant, les graisses, huiles et corps gras (FOG) sont des sous-produits inévitables. S’ils sont déversés directement dans les égouts, ils se solidifient en refroidissant, créant des bouchons massifs qui peuvent paralyser le réseau de tout un quartier et provoquer des refoulements coûteux. L’intercepteur de graisse n’est donc pas un accessoire, mais une ligne de défense essentielle, imposée par la loi pour protéger les infrastructures municipales. Pour un restaurateur, l’ignorer est une erreur qui se paie cher.

Les municipalités québécoises, notamment Montréal, appliquent une tolérance zéro. La non-conformité, qu’il s’agisse d’une absence d’intercepteur ou d’un entretien inadéquat, peut entraîner des amendes salées. On rapporte des pénalités pouvant aller jusqu’à 4 700$ pour non-conformité, selon les inspections du MAPAQ. De plus, depuis l’entrée en vigueur du chapitre III du Code de construction du Québec, l’ambiguïté n’est plus permise : l’article 2.4.4.3 stipule que les cuisines commerciales doivent obligatoirement être munies d’un séparateur de graisses, raccordé à chaque appareil susceptible d’en recevoir.

Le bon fonctionnement de cet équipement repose sur un dimensionnement correct et un entretien régulier. Un intercepteur trop petit se saturera rapidement, devenant inefficace. Un entretien négligé (la vidange) a le même effet. La clé est un programme de maintenance préventive, avec une fréquence de vidange adaptée au volume de production de votre établissement.

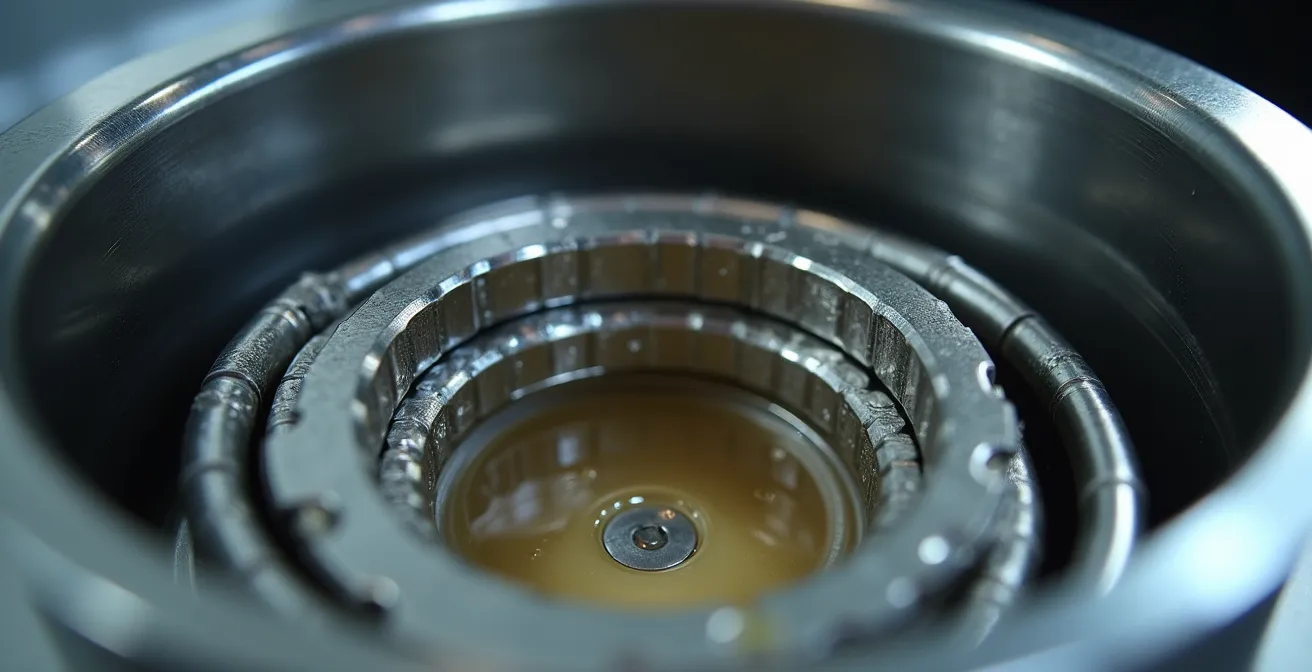

Comme le montre cette vue de l’intérieur, un intercepteur fonctionne par décantation : les graisses, plus légères, flottent à la surface tandis que les solides coulent au fond, permettant à l’eau clarifiée de s’écouler. Un entretien adéquat est la seule garantie de son efficacité et de votre conformité.

Votre salle de bain commerciale est-elle vraiment accessible à tous ? Les normes de plomberie à respecter

L’accessibilité universelle n’est plus une option ou un geste de bonne volonté, c’est une exigence légale et une responsabilité sociale. Concevoir une salle de bain commerciale, c’est penser à tous les usagers, sans exception. Cela est d’autant plus pertinent quand on sait qu’au Québec, près de 33,3% des adultes vivent avec une incapacité, selon une étude de l’Office des personnes handicapées du Québec. Une plomberie non conforme exclut une part significative de la population et expose votre établissement à des plaintes et des sanctions.

Les normes d’accessibilité en plomberie commerciale sont beaucoup plus strictes que les recommandations résidentielles. Elles ne concernent pas seulement l’espace de manœuvre pour un fauteuil roulant, mais des détails techniques précis pour chaque appareil sanitaire. Le tableau suivant met en lumière les différences fondamentales entre une installation commerciale conforme et une installation résidentielle, même adaptée.

| Élément | Commercial (obligatoire) | Résidentiel adapté |

|---|---|---|

| Hauteur lavabo | 730-860 mm du plancher | Ajustable après construction |

| Dégagement sous lavabo | Minimum 685 mm | Recommandé |

| Type de robinetterie | À levier ou sans contact | À levier recommandé |

| Hauteur toilette | 430-480 mm | Standard acceptable |

| Barres d’appui | Obligatoires | Prévoir renforcement mural |

Ces spécifications, comme la hauteur précise du lavabo, le dégagement obligatoire pour les genoux, ou l’usage de robinetterie à levier ou sans contact, sont conçues pour garantir une utilisation autonome et sécuritaire. De même, la hauteur de la cuvette de toilette et l’installation de barres d’appui robustes sont des éléments non négociables. Ne pas respecter ces normes, c’est créer des barrières physiques et s’exposer à des non-conformités lors des inspections.

L’usine à eau chaude : les secrets des chauffe-eau commerciaux

Dans un immeuble commercial ou un plex, le chauffe-eau n’est pas un simple réservoir. C’est une véritable usine à eau chaude, un système centralisé qui doit fournir un volume constant et une température stable à des dizaines de points d’utilisation, tout en prévenant les risques sanitaires et les brûlures. La fiabilité de ce système est cruciale pour la continuité du service. Une panne d’eau chaude dans un immeuble à logements ou un hôtel est une crise de gestion majeure.

La clé de la performance réside dans deux concepts : la redondance et la sécurité. Plutôt que de dépendre d’un seul appareil de très grande capacité, une conception d’ingénierie moderne privilégie l’installation de deux chauffe-eau de capacité moyenne en parallèle. En cas de défaillance de l’un, le second peut prendre le relais, assurant ainsi une continuité de service quasi-totale. Des vannes d’isolation indépendantes permettent d’intervenir sur un appareil sans couper l’alimentation de l’autre.

La sécurité est un autre enjeu critique. Pour prévenir le développement de la bactérie Legionella, responsable de la légionellose, les systèmes d’eau chaude centralisés au Québec doivent maintenir une température constante de 60°C dans les réservoirs. Cependant, une eau à 60°C peut causer des brûlures graves en quelques secondes. La solution consiste à installer des mitigeurs thermostatiques aux points d’utilisation (douches, lavabos) pour abaisser la température à un niveau sécuritaire. C’est cette double exigence qui complexifie la conception et rend l’expertise d’un professionnel indispensable.

Plan d’action : Votre feuille de route pour un système d’eau chaude redondant

- Installer deux chauffe-eau de capacité moyenne plutôt qu’un seul de grande capacité.

- Configurer les systèmes en parallèle avec vannes d’isolation indépendantes pour permettre une maintenance sans interruption.

- Maintenir une température minimale constante de 60°C dans les réservoirs pour prévenir la légionellose.

- Installer des mitigeurs thermostatiques aux points d’utilisation pour abaisser la température et éviter les risques de brûlures.

- Établir un protocole de désinfection thermique mensuelle et prévoir un système de monitoring de température avec alarmes.

Pourquoi vous ne pouvez pas utiliser la même plomberie chez vous et dans votre café : les secrets des normes commerciales

Tenter d’installer un robinet résidentiel dans la cuisine d’un restaurant, c’est comme vouloir participer à une course de Formule 1 avec une voiture de ville. L’apparence peut être similaire, mais la conception, les matériaux et la résistance à l’usure sont radicalement différents. La plomberie commerciale est conçue pour l’endurance, la performance et la conformité à des normes sanitaires que le secteur résidentiel n’effleure même pas. Cette distinction est fondamentale pour tout propriétaire de commerce.

La différence la plus flagrante est la fréquence d’utilisation. Un robinet de cuisine domestique peut être utilisé 20 à 30 fois par jour. Son équivalent dans un café ou un restaurant subira plus de 500 cycles quotidiens. Cette sollicitation extrême exige des matériaux et une construction bien plus robustes. Les appareils commerciaux utilisent du laiton massif et des cartouches en céramique haute résistance, là où le résidentiel se contente souvent de plastique et de laiton plaqué. La garantie reflète cette différence : 1 à 2 ans pour le résidentiel, contre 5 à 10 ans pour le commercial.

Au-delà de la durabilité, la certification est un critère non négociable. Un appareil destiné à un usage commercial alimentaire au Québec doit posséder une certification NSF (National Sanitation Foundation), garantissant qu’il ne contaminera pas les aliments. Il doit aussi être approuvé par le MAPAQ. Un appareil résidentiel, même de haute qualité, ne possédera pas ces certifications et rendra votre installation non conforme. Le tableau suivant illustre clairement le fossé qui sépare ces deux mondes.

Cette analyse comparative met en évidence les différences majeures de conception et de durabilité, comme le détaille une analyse des standards de l’industrie.

| Caractéristique | Résidentiel | Commercial |

|---|---|---|

| Cycles d’utilisation/jour | 20-30 | 500+ |

| Matériau robinetterie | Plastique/laiton plaqué | Laiton massif |

| Type cartouche | Standard | Céramique haute résistance |

| Certification requise | CSA résidentiel | NSF commercial + MAPAQ |

| Garantie typique | 1-2 ans | 5-10 ans |

L’entretien des colonnes communes : la dépense qui protège l’investissement de tous les copropriétaires

Dans un immeuble en copropriété, les colonnes de plomberie verticales (drains et alimentation en eau) sont l’épine dorsale du système. Elles traversent chaque étage et constituent des parties communes essentielles. Leur dégradation progressive est inévitable et, si elle n’est pas gérée de manière proactive, elle peut conduire à des dégâts d’eau majeurs, des cotisations spéciales exorbitantes et des conflits entre copropriétaires. L’entretien de ces colonnes n’est pas une dépense, c’est la protection de l’investissement collectif.

La plupart des immeubles construits avant les années 1980 au Québec possèdent des colonnes en fonte, dont la durée de vie est estimée entre 40 et 60 ans selon les normes de construction. Passé ce cap, la corrosion interne réduit le diamètre, augmente le risque de bouchons et de fissures. Attendre la catastrophe n’est pas une stratégie viable. Le syndicat de copropriété a la responsabilité d’anticiper ce vieillissement en intégrant le remplacement ou la réhabilitation des colonnes dans l’étude du fonds de prévoyance.

Une gestion proactive passe par un plan de maintenance préventive rigoureux. Ce plan permet de suivre l’état des colonnes et de planifier les interventions avant qu’elles ne deviennent des urgences. Les actions clés incluent :

- Inspection par caméra tous les 5 à 10 ans pour visualiser l’état interne et détecter la corrosion.

- Nettoyage haute pression annuel ou bisannuel pour éliminer les accumulations et maintenir un écoulement optimal.

- Test de pression périodique sur les colonnes d’alimentation pour déceler les micro-fissures.

- Évaluation du gainage (chemisage), une technique qui consiste à insérer une nouvelle gaine à l’intérieur de l’ancienne colonne, comme alternative moins invasive et souvent moins coûteuse au remplacement complet.

Ces mesures, consignées dans le carnet d’entretien de l’immeuble, sont la preuve d’une saine gestion et permettent de budgétiser les travaux sur le long terme.

À retenir

- La plomberie commerciale et multi-logements est une gestion de système où la continuité de service et la gestion du risque priment sur le simple dépannage.

- La conformité réglementaire québécoise (dispositifs anti-refoulement, intercepteurs de graisse, accessibilité) n’est pas une option, c’est une obligation légale avec des conséquences financières directes.

- La maintenance préventive (colonnes communes) et la planification d’ingénierie (redondance des chauffe-eau) sont des investissements qui protègent la valeur de l’actif immobilier.

La plomberie en condo et en plex : l’art de gérer un système collectif sans perdre la tête (ni son argent)

Gérer la plomberie dans un contexte de copropriété ou de plex est un exercice d’équilibre complexe. Il faut jongler avec les responsabilités partagées, les budgets collectifs et les intérêts parfois divergents des différents propriétaires. La distinction entre les parties privatives (les appareils et tuyaux à l’intérieur d’un logement) et les parties communes (les colonnes verticales, l’entrée d’eau principale) est la source de nombreux litiges. Une compréhension claire de ces limites et une gouvernance proactive sont essentielles pour éviter les conflits et les dépenses imprévues.

Un des points les plus critiques est la gestion de la négligence. Si une fuite provenant d’une partie privative (un tuyau de toilette défectueux, par exemple) cause des dommages à une partie commune ou à un autre logement, le copropriétaire négligent peut être tenu responsable. C’est pourquoi le rôle du syndicat est de sensibiliser, d’informer et d’encourager la maintenance préventive au niveau individuel, tout en gérant rigoureusement l’entretien des systèmes collectifs.

Étude de cas : La gestion proactive qui rassure les assureurs

Au Québec, les syndicats de copropriété qui adoptent une gestion proactive peuvent voir un impact direct sur leurs finances. Les assureurs sont de plus en plus sensibles aux preuves de bonne gestion. Ainsi, les syndicats qui mettent en place un plan de maintenance préventive documenté, avec un carnet d’entretien numérique et des inspections régulières des composantes critiques (colonnes, clapets, toiture), peuvent obtenir des réductions significatives sur leurs primes d’assurance. Ces réductions, qui peuvent atteindre 15 à 25%, démontrent que l’investissement dans la prévention est plus rentable que la gestion de crise, tout en évitant le fardeau des cotisations spéciales imprévues pour les copropriétaires.

La mise en place d’un budget annuel de maintenance préventive par le syndicat est la pierre angulaire d’une gestion saine. Ce budget doit couvrir des actions essentielles comme la vérification des clapets anti-retour, le nettoyage des drains de toit, l’inspection périodique des colonnes communes et le test des valves d’arrêt principales. C’est cette discipline de gestion qui transforme un ensemble d’unités individuelles en un système collectif performant et résilient.

Questions fréquentes sur la plomberie commerciale et multi-logements au Québec

Qu’est-ce qui différencie une partie privative d’une partie commune en plomberie?

Les parties privatives incluent les appareils sanitaires (toilette, lavabo, douche) et la tuyauterie horizontale qui dessert exclusivement le logement. Les parties communes comprennent les colonnes verticales d’alimentation et de drainage qui traversent les étages, la tuyauterie principale du bâtiment jusqu’à l’entrée d’eau municipale, et les équipements collectifs comme les chauffe-eau centraux.

Un copropriétaire peut-il être tenu responsable d’un dégât touchant les parties communes?

Oui, absolument. Si le dégât d’eau émane d’une partie privative et résulte d’une négligence avérée du copropriétaire (par exemple, ignorer une fuite connue de sa toilette qui finit par endommager le plafond du voisin), sa responsabilité peut être engagée selon les clauses de la déclaration de copropriété. Il est donc crucial pour chaque propriétaire d’entretenir sa plomberie privative.

Quelles actions de maintenance préventive le syndicat doit-il budgétiser annuellement?

Un budget de maintenance préventive robuste devrait inclure à minima : la vérification et le nettoyage annuel des clapets anti-retour, le nettoyage des drains de toit avant l’hiver, l’inspection périodique des colonnes communes (par caméra si nécessaire), le test fonctionnel des valves d’arrêt principales, et la mise à jour rigoureuse du carnet d’entretien de l’immeuble pour un suivi optimal.

Pour transformer la gestion de votre plomberie en un avantage stratégique, l’étape suivante consiste à mandater un audit complet de vos systèmes. Cela vous permettra d’établir un diagnostic précis, de prioriser les interventions et de bâtir un plan de maintenance qui protège votre investissement pour les décennies à venir.